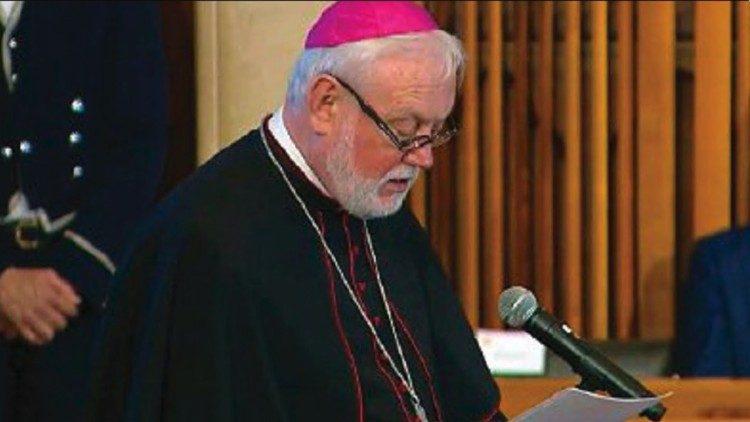

वाटिकन की कूटनीति सामान्य भलाई के लिए है, किसी विशेष हित के लिए नहीं

महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर इस विषय पर व्याख्यान देते हैं कि कैसे वाटिकन की कूटनीति आशा को एक "कूटनीतिक कार्य" में बदलने और सामान्य भलाई के लिए "पड़ोसी बनने" के महत्व पर केंद्रित है।

वाटिकन सिटी, बुधवार 15 अक्टूबर 2025 : "पड़ोसी बनना" कूटनीति का गहरा अर्थ है, जो विशेष हितों की नहीं, बल्कि सर्वजन के हित की सेवा में है। राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने सोमवार, 13 अक्टूबर को "आशा में पड़ोसी बनना: धर्मों का साक्ष्य और राजनीतिक दान की कूटनीति" सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में इस बात पर ज़ोर दिया कि यह दृष्टिकोण ही है जो राज्यों के साथ संबंधों में परमधर्मपीठ के कार्यों का मार्गदर्शन करता है।

पोंटिफिकल एसोसिएशन, "कारिता पोलितिका" ("राजनीतिक दान") द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम वाटिकन के निकट संत कलिस्तो भवन में आयोजित किया गया था। "धर्म और कूटनीति" तीस साल पहले अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने, समन्वय करने और मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से परमधर्मपीठ के विभिन्न राजदूतों के सहयोग से, गठित एक संस्था है।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने स्पष्ट किया कि सबसे "स्पष्ट" परिस्थितियों में भी, परमधर्मपीठीय कूटनीति त्यागपत्र देने से इनकार करती है और दोहरा दृष्टिकोण अपनाती है—एक तो तात्कालिक संकटों का समाधान करते हुए, साथ ही एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है जो "चुनावी चक्रों" से परे हो।

उन्होंने आगे कहा कि यह कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है, जिसमें जोखिम भी शामिल हैं। दुनिया के अधिकांश देशों के साथ संबंध बनाए रखने से, वास्तव में, यह धारणा बन सकती है कि परमधर्मपीठ "सत्तावादी शासनों के प्रति अत्यधिक उदार" है, लेकिन राजनयिक उपस्थिति "उन प्रणालियों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका है जिन तक पहुँचना अन्यथा कठिन है।"

आशा को "कूटनीतिक कार्य" में बदलना

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर के अनुसार, निकटता कूटनीति का मूल है। उन्होंने कहा, "जब संत पापा किसी राजदूत के परिचय पत्र प्राप्त करते हैं, तो हम एक ऐसे सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहे होते हैं जो केवल प्रोटोकॉल से परे है।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने स्पष्ट किया कि परमधर्मपीठ की कूटनीति "सक्रिय तटस्थता" पर आधारित है, जिसका अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि मानवीय स्थिरता और "सामान्य हित" के प्रति प्रतिबद्धता है, जो "विशेष हितों", भू-राजनीतिक गुटों और वैचारिक ढाँचों से परे है - "जिन्हें आज पहचानना कठिन होता जा रहा है।"

इस प्रकार, सुसमाचार में वर्णित भले समारी का दृष्टांत कार्य के लिए एक आदर्श बन जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है "घायल व्यक्ति के लिए ठोस और स्थायी ज़िम्मेदारी लेना", महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने इस बात पर ज़ोर दिया। उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया जब यह परमधर्मपीठ की कूटनीति में परिलक्षित हुआ है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच मेल-मिलाप, कोलंबिया में शांति प्रक्रिया, या वियतनाम और चीन के साथ संबंधों के धैर्यपूर्ण निर्माण में परमधर्मपीठ की भूमिका।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने ज़ोर देकर कहा कि परमधर्मपीठ का हर हस्तक्षेप जनहित को बढ़ावा देने और आशा को एक "ठोस कूटनीतिक कार्रवाई" में बदलने के उद्देश्य से है। यह सिर्फ़ एक "भोला-भाला आशावाद" नहीं, बल्कि "जोखिम मूल्यांकन" पर आधारित कार्रवाई है, जो "इस्तीफ़ा" और इस धारणा को खारिज करती है कि सबसे "ठोस" स्थितियों में भी संवाद या बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है।

तात्कालिकता और दीर्घकालिक दृष्टि

वाटिकन कूटनीति दो लौकिक स्तरों पर कार्य करती है: एक ओर, यह तात्कालिक आपात स्थितियों—संकट, संघर्ष, मानवीय स्थितियों—का सामना करती है और दूसरी ओर, यह चुनावी चक्रों से बंधी नहीं, एक दीर्घकालिक दृष्टि बनाए रखती है। सचिव ने ज़ोर देकर कहा, "यह कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है", क्योंकि व्यापक आशा के बिना, समाधान नाज़ुक बने रहते हैं। भू-राजनीतिक परिदृश्य में चल रहे संघर्षों और तनावों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने मध्यस्थता की कठिनाइयों और "वैश्विक स्थिरीकरण" की जटिलता को स्वीकार किया।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने तीव्र तकनीकी विकास और पारिस्थितिक संकट की चुनौतियों पर भी ज़ोर दिया, जिनके लिए "सहयोग के नए ढाँचे" की आवश्यकता है, जिन्हें किसी एक देश द्वारा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जिन्हें लागू करना अक्सर कठिन होता है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे बहुपक्षवाद के लिए "उत्प्रेरक" बन सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता।

संवाद, सुनना और नैतिक लागत

राज्यों के साथ संबंधों के सचिव ने कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों के साथ संबंध बनाए रखने में कभी-कभी "सत्तावादी शासन के प्रति अत्यधिक उदार" होने का जोखिम होता है। हालाँकि, राजनयिक उपस्थिति उन प्रणालियों को प्रभावित करने का "एकमात्र तरीका" है जिन तक अन्यथा "पहुँचना मुश्किल" होता।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परमधर्मपीठ का नैतिक अधिकार—जो उसके भौतिक हितों के अभाव से उपजा है—उसे नैतिक सिद्धांतों के महत्व को "असहज होने पर भी" याद रखने की अनुमति देता है। हालाँकि, सुनने की "हमेशा गारंटी नहीं" होती, क्योंकि अपीलें अनसुनी भी हो सकती हैं, खासकर जब वे "तत्काल भू-राजनीतिक हितों" से टकराती हैं।