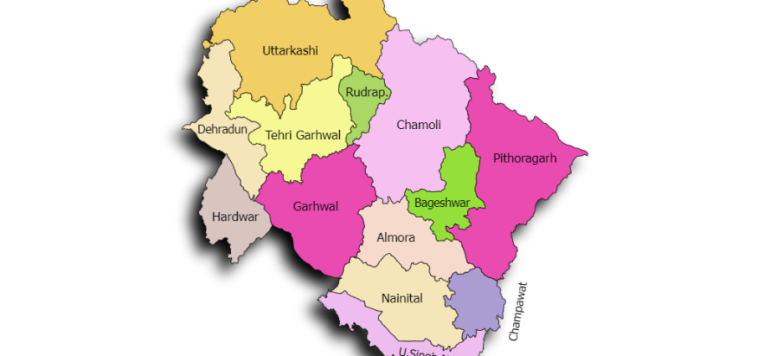

देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू हुआ

मुंबई, 29 जनवरी, 2025: भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है, जो देश की संवैधानिक यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण है।

27 जनवरी को लागू होने वाला यह अभूतपूर्व कानून एक एकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करता है जो धार्मिक सीमाओं को पार करता है, जो विभिन्न समुदायों को नियंत्रित करने वाले दशकों से अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को चुनौती देता है।

इस मील के पत्थर की यात्रा राज्य की विधानसभा द्वारा 7 फरवरी, 2024 को UCC विधेयक पारित करने के साथ शुरू हुई, जिसके बाद 13 मार्च को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह कार्यान्वयन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में निहित एक लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक आकांक्षा को पूरा करता है, जो पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता की वकालत करता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उत्तराखंड ने सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले कानूनों को मानकीकृत करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास शुरू किया है।

इस संहिता में कई प्रगतिशील उपाय पेश किए गए हैं, खास तौर पर लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए। इसमें विवाहों के कानूनी पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है, विवाह योग्य आयु की एकरूपता स्थापित की गई है, एक से अधिक विवाहों पर रोक लगाई गई है और समुदायों में तलाक के लिए मानकीकृत आधार बनाए गए हैं।

शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उत्तराधिकार कानूनों का पुनर्गठन करता है, सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक पद्धतियों को खत्म करता है।

हालांकि, इसका क्रियान्वयन विवादों से अछूता नहीं रहा है। अनुसूचित जनजातियों को संहिता के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखने से इसकी वास्तविक एकरूपता के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठे हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह चयनात्मक अनुप्रयोग समान व्यवहार के मूल सिद्धांत को कमजोर करता है, जिसका कथित रूप से UCC समर्थन करता है।

इस कदम के राजनीतिक निहितार्थ दूरगामी हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लंबे समय से राष्ट्रव्यापी UCC की वकालत करती रही है, इसे राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय के लिए आवश्यक बताती रही है। हालांकि, विपक्षी आवाजें इसे संभावित रूप से बहुसंख्यकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के रूप में देखती हैं, अल्पसंख्यक समुदायों के हाशिए पर जाने के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं।

धार्मिक अल्पसंख्यकों ने अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता पर संहिता के प्रभाव के बारे में विशेष आशंका व्यक्त की है। ये चिंताएँ केवल बयानबाजी से परे हैं, जो भारत के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने के भीतर विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के बारे में वास्तविक चिंताओं को दर्शाती हैं। चुनौती एक समान कानून लागू करने और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में है। उत्तराखंड द्वारा अपनाई गई कार्यान्वयन रणनीति उल्लेखनीय प्रशासनिक परिष्कार को प्रदर्शित करती है। राज्य ने हितधारक परामर्श, सार्वजनिक चर्चा और क्रमिक संवेदीकरण कार्यक्रमों पर जोर दिया है, जो टकराव पर संवाद को प्राथमिकता देने वाले सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से खुद को अलग करता है। यह तरीका इसी तरह के कानून पर विचार करने वाले अन्य राज्यों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम कर सकता है। महिला अधिकार संगठनों ने लैंगिक न्याय के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में संहिता का बड़े पैमाने पर स्वागत किया है। विवाह, तलाक और विरासत को संबोधित करने वाले प्रावधानों को पारंपरिक व्यक्तिगत कानूनों में अंतर्निहित प्रणालीगत लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाता है। आर्थिक विश्लेषकों का सुझाव है कि इस तरह की कानूनी एकरूपता निवेश के माहौल को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और मुकदमेबाजी को कम करके और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सामाजिक स्थिरता में योगदान दे सकती है। कार्यान्वयन का समय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की निर्धारित यात्रा के साथ मेल खाता है, इस विधायी सुधार में राजनीतिक महत्व की एक और परत जोड़ता है। यह सवाल उठाता है कि क्या यह एक सुनियोजित राजनीतिक पैंतरेबाजी का प्रतिनिधित्व करता है या सामाजिक परिवर्तन का एक वास्तविक प्रयास है।

इस साहसिक प्रयोग की सफलता काफी हद तक न्यायिक व्याख्या और व्यावहारिक कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। विभिन्न स्तरों पर न्यायालय अस्पष्टताओं को दूर करने, संघर्षों को हल करने और यूसीसी के व्यावहारिक रूपरेखा को परिभाषित करने वाले न्यायशास्त्रीय सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आने वाले महीनों और वर्षों में पता चलेगा कि क्या यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम या संभावित रूप से विभाजनकारी कानूनी हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है।

एक व्यापक समान नागरिक संहिता को लागू करने वाले भारत के पहले राज्य के रूप में, उत्तराखंड ने प्रभावी रूप से एक खाका तैयार किया है जिसका अनुसरण अन्य राज्य कर सकते हैं। इस कार्यान्वयन में आने वाली सफलता या चुनौतियों की देश भर के नीति निर्माताओं, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा बारीकी से जांच की जाएगी। आगे की राह निरंतर जुड़ाव, सहानुभूतिपूर्ण संवाद और समावेशी सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करती है।